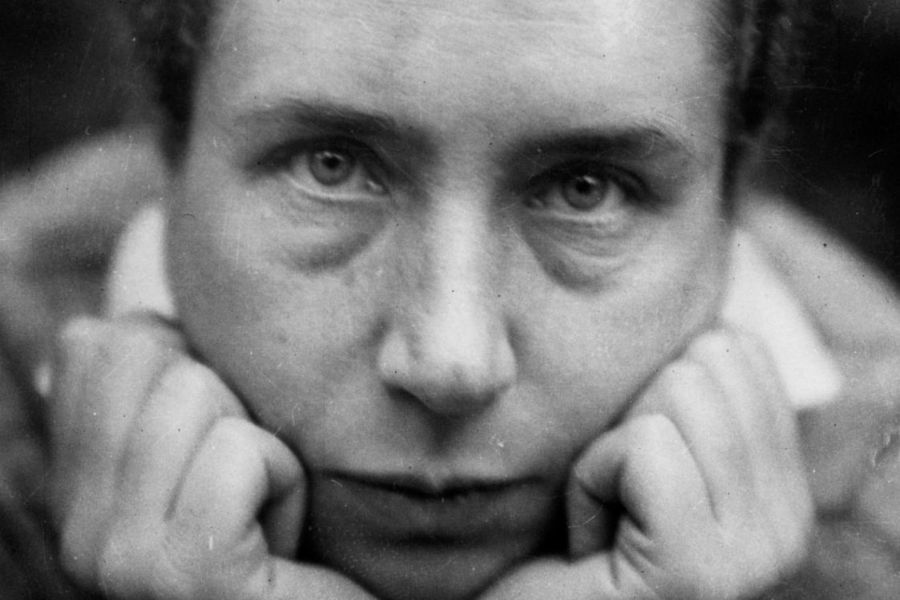

Photographe de l’ombre, Lucia Moholy a façonné l’image du Bauhaus sans jamais obtenir la reconnaissance qu’elle méritait. Ses clichés d’une précision et d’une sophistication remarquables ont immortalisé l’école, ses objets et ses figures emblématiques. Mais derrière la légende visuelle du Bauhaus se cache une histoire de trahison et d’effacement.

Avant même de rejoindre le Bauhaus, Lucia Moholy évolue déjà dans les cercles d’avant-garde. Diplômée, cultivée, elle publie de la littérature expressionniste sous pseudonyme masculin, à une époque où les femmes peinaient à se faire entendre.

En 1920, elle rencontre le peintre László Moholy-Nagy. Ils se marient, forment un duo artistique et rejoignent ensemble le Bauhaus, où László est nommé enseignant.

Photographier le Bauhaus

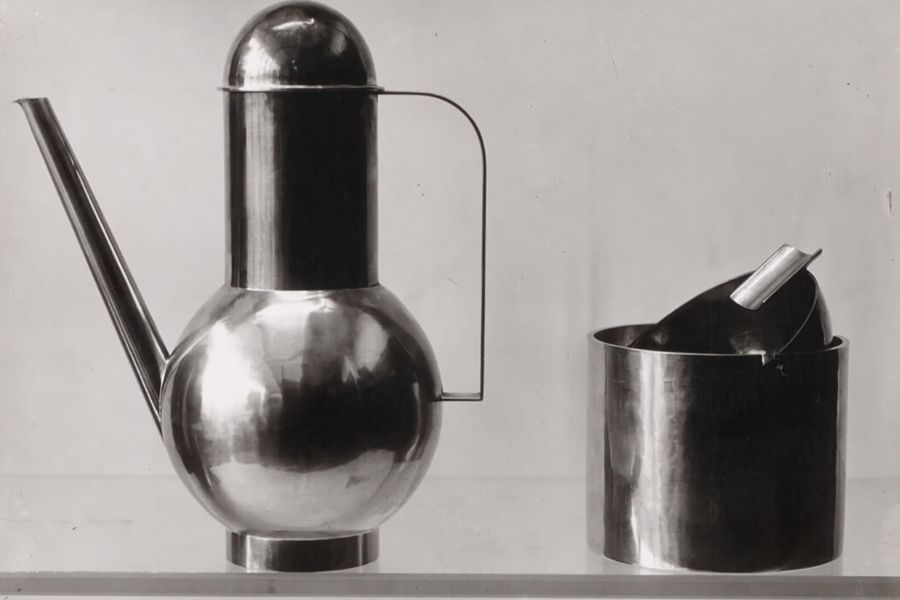

Entre 1923 et 1928, Lucia Moholy devient l’œil du Bauhaus. Elle photographie les bâtiments, objets et personnes, produisant une documentation d’une qualité inégalée.

Ses images, publiées dans les catalogues et ouvrages officiels, se distinguent par une rigueur esthétique proche de la Nouvelle Objectivité : jeux de reflets métalliques, géométrie des volumes, angles soigneusement pensés, à l’image des clichés qu’elle a pris des oeuvres de Marianne Brandt.

Sa série sur le bâtiment de Dessau, conçu par Walter Gropius, reste l’un des témoignages visuels les plus emblématiques du Bauhaus. Mais le fondateur de l’école ne considère pas la photographie comme un art à part entière mais comme un simple outil documentaire.

L’exil et la perte des négatifs

En 1928, le couple Moholy quitte l’école puis se sépare. Quelques années plus tard, Lucia doit fuir l’Allemagne nazie. Elle confie alors ses plaques de verre, les négatifs de son travail, à son ex-mari. En exil, sans ressources, elle tente de reconstruire sa vie.

Pendant ce temps, le Bauhaus bâtit sa légende aux États-Unis. Gropius, exilé à Harvard, organise une grande exposition au MoMA qui fait entrer le Bauhaus dans l’histoire mondiale. Mais les œuvres sont dispersées, les objets perdus, les bâtiments inaccessibles. Restent les images.

Celles de Lucia.

Le choc de la trahison

Lucia découvre par hasard que ses photographies circulent, sans son nom. Trop précises pour être des copies.

Elle apprend par la veuve de László Moholy-Nagy que les négatifs auraient été confiés à Walter Gropius.

Quand elle lui écrit, Gropius finit par admettre :

« Vous me les avez données. Je m’en sers constamment. J’espère que vous ne m’en priverez pas. »

La trahison est immense. Pendant vingt ans, celui qu’elle considérait comme un ami avait utilisé ses clichés sans jamais la citer, ni l’informer.

« C’est moi qui en suis privée depuis vingt ans. Cela me bouleverse et me démoralise, surtout venant de vous, que j’ai toujours considéré comme l’un de mes meilleurs amis. »

Une reconnaissance tardive et incomplète

En 1957, après une longue procédure, Lucia Moholy parvient à récupérer une partie de ses plaques. La moitié seulement.

Mais le mal est fait : Gropius, Breuer, László Moholy-Nagy et d’autres figures du Bauhaus ont bâti leur carrière en utilisant ses photographies, sans jamais lui rendre justice.

Lucia Moholy, l’œil effacé du Bauhaus

Aujourd’hui encore, certaines de ses images sont publiées sans mention de son nom. Pourtant, sans elle, l’iconographie du Bauhaus telle qu’on la connaît n’existerait pas.

Lucia Moholy a littéralement donné un visage au Bauhaus.

pour Lire les autres articles de la série

« les femmes du bauhaus,