Quand le Bauhaus ouvre ses portes en 1919 à Weimar, Gunta Stölzl fait partie des premières étudiantes. Tisseuse autodidacte, elle s’impose rapidement par son talent et son énergie.

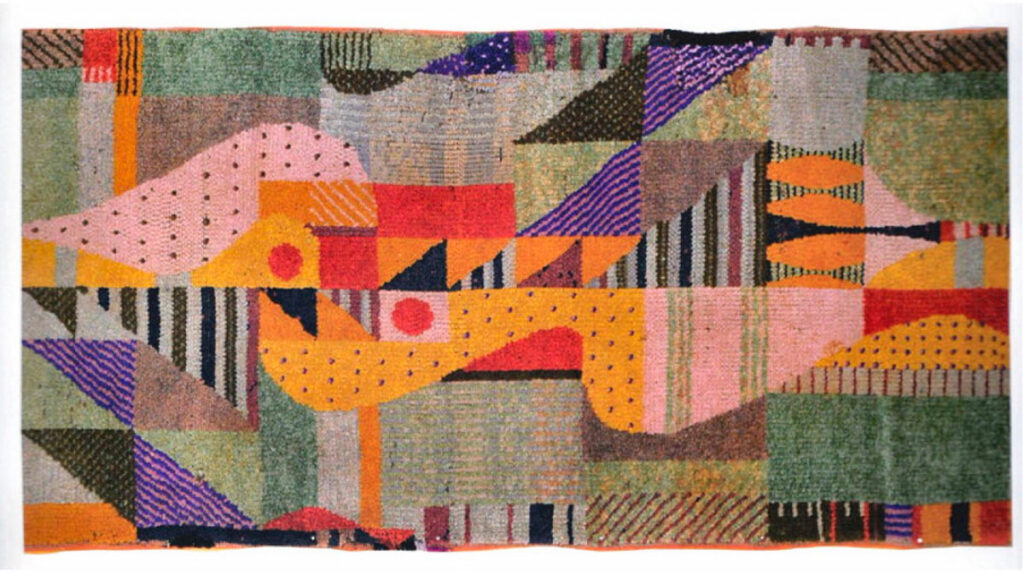

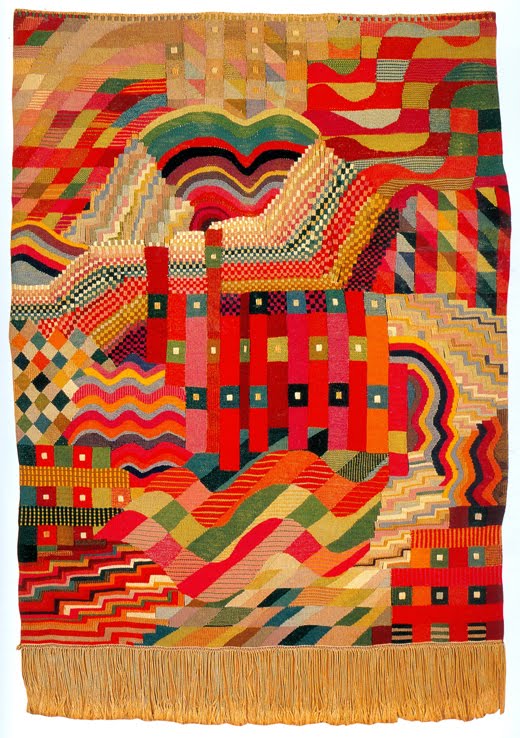

Dès son arrivée, Gunta explore les possibilités du textile, qu’elle considère comme un terrain d’expérimentation artistique et technique. Formée par Kandinsky, Klee et Itten, elle fusionne les théories modernes du Bauhaus avec les savoir-faire textiles traditionnels, jusqu’à inventer ses propres techniques.

Elle met en place une méthode d’apprentissage innovante : apprendre par la pratique, tester les matières, multiplier les essais.

Première femme Meister au Bauhaus

En 1925, lorsque l’école déménage à Dessau, Gunta Stölzl est choisie pour diriger l’atelier textile.

Deux ans plus tard, elle est nommée Meister : c’est le plus haut rang de l’institution.

Un titre prestigieux jusque-là réservé aux architectes, peintres et professeurs masculins.

Il faudra donc attendre huit ans pour qu’une femme atteigne ce sommet dans une école qui prônait l’égalité à son ouverture…

L’atelier textile, laboratoire et source de revenus

Sous la direction de Gunta Stölzl, l’atelier textile devient l’un des pôles les plus dynamiques du Bauhaus.

C’est aussi l’un des rares à générer des revenus stables grâce aux commandes de tissus, rideaux et tentures : une belle revanche pour l’atelier considéré comme « mineur ».

Les recherches y sont d’une grande modernité : on y teste les résistances des matières, on développe de nouveaux procédés de teinture et on invente des motifs géométriques complexes, dont l’élaboration pourrait être comparée aujourd’hui à de la programmation informatique.

La fronde contre Gunta Stölzl

Mais en 1931, tout bascule.

Trois membres de l’atelier, dont Margaretha Reichardt, lancent une fronde contre elle. Ils l’accusent d’avoir fait basculer l’atelier dans une logique trop industrielle, délaissant la part artistique et manuelle du tissage.

À ces critiques s’ajoutent des attaques personnelles : son mariage avec un architecte juif dans le contexte de montée du nazisme et des rumeurs sur sa vie privée.

Et puis, il y a aussi une défiance face à son autorité de femme.

Les étudiants lui témoignent pourtant leur soutien en publiant un numéro spécial du journal de l’école. Mais Mies van der Rohe, directeur du Bauhaus depuis peu, choisit de céder à la pression et refuse de la défendre.

En juillet 1931, Gunta Stölzl est contrainte à la démission.

Une carrière poursuivie en Suisse

Après son départ, elle s’installe en Suisse. Elle fonde son propre atelier, expose, enseigne, et continue à développer une œuvre textile d’une grande richesse.

Ses tapisseries entrent dans les collections des musées du monde entier et inspirent encore aujourd’hui les créateurs contemporains.

Gunta Stölzl, symbole de pouvoir… et d’injustice

Gunta Stölzl incarne un moment rare : celui où une femme atteint l’autorité, le statut et la reconnaissance au sein du Bauhaus.

Mais sa chute rappelle les contradictions de cette école : en théorie progressiste, en pratique encore marquée par les rapports de pouvoir et les discriminations de genre.

Après elle, plus jamais une femme ne sera reconnue comme Meister au Bauhaus.

pour Lire les autres articles de la série

« les femmes du bauhaus,