Elle jugeait le tissage « une activité de mauviette ». Il fera d’elle une pionnière du modernisme. Anni Albers (1899–1994) traverse le XXᵉ siècle en déplaçant le textile de l’atelier au musée, de l’industrie à l’art. Du Bauhaus au MoMA, en passant par Knoll, son œuvre redéfinit la place des fibres dans l’architecture et l’art.

Anni Albers entre au Bauhaus en 1922. Elle rêve d’intégrer l’atelier de verre mais comme toutes les étudiantes, on la dirige vers le tissage. Un médium qu’elle juge alors sans avenir. Elle s’y révèle pourtant brillante.

Sous la houlette de Gunta Stölzl, elle explore les tissus géométriques, les tapisseries structurées, les rideaux. Anni dessine peu de croquis préparatoires. Elle crée souvent directement sur le métier à tisser.

Pour son diplôme, elle conçoit une tenture “anti-bruit”, une commande pour l’auditorium de l’école de Bernau. Une face absorbe le son, l’autre réfléchit la lumière. Un textile technique, pensé pour l’espace et aujourd’hui considéré comme « l’une des plus impressionnantes réalisations » de l’atelier de tissage.

Cette tenture sera son passeport pour les États-Unis quand en 1933, Anni et son mari Josef Albers fuient la montée du nazisme.

Aux Etats-Unis, Anni Albers invente une nouvelle pédagogie du textile

En Caroline du Nord, Anni fonde l’atelier textile du Black Mountain College, université libre et site emblématique de l’avant-garde artistique. Sa pédagogie est simple et radicale : comprendre la matière par l’action. On plie, tresse, noue, colle, on met les mains dans la fibre avant de toucher au métier.

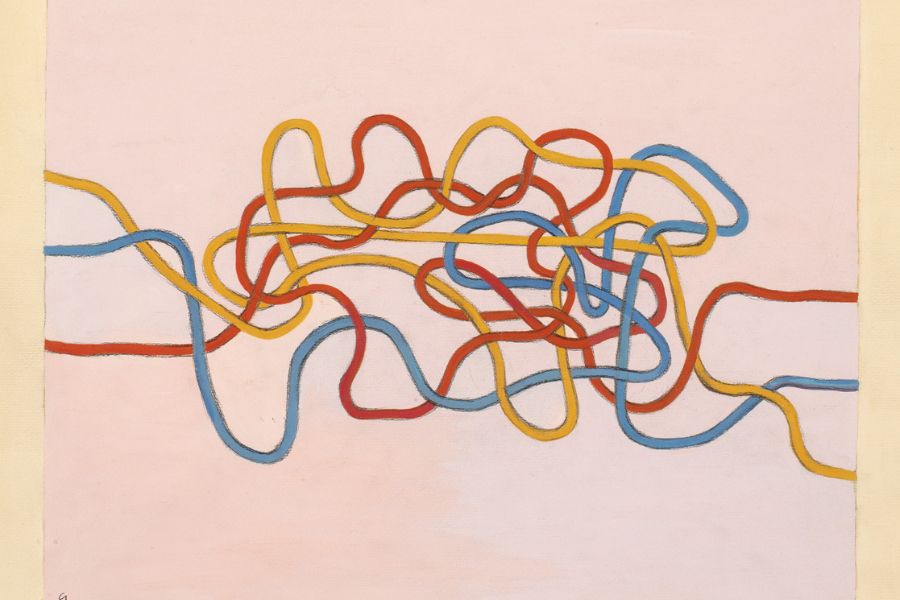

Les voyages du couple au Mexique et au Pérou marquent un tournant. Anni y découvre les textiles précolombiens, les quipus, les motifs incas. Elle parlera de ces tisserands anonymes comme de ses « grands maîtres ». Son travail glisse du prototype industriel vers des “pictorial weavings”, des tissages présentés comme des œuvres.

Du MoMA à Knoll

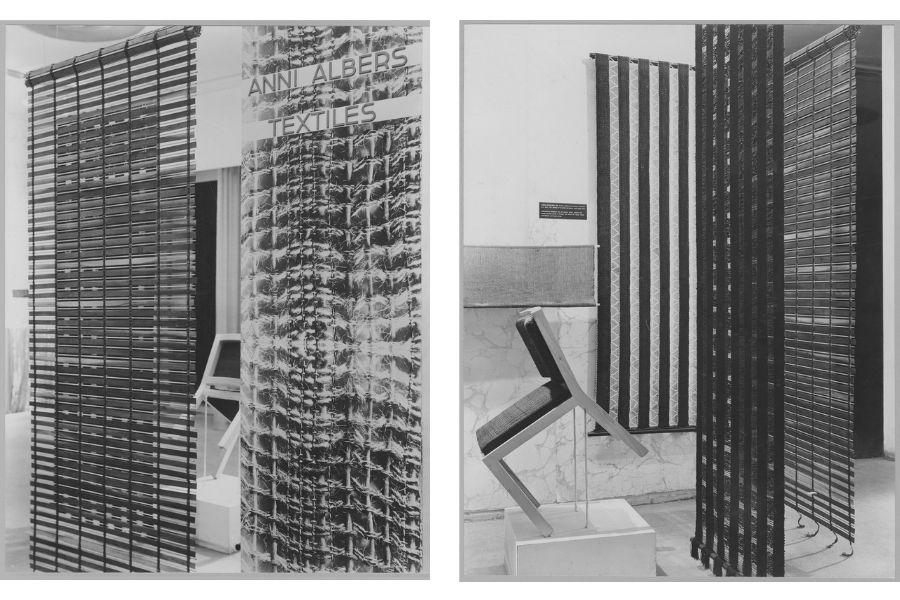

En 1949, le MoMA lui consacre une exposition personnelle : une première pour une artiste textile.

On y retrouve notamment des paravents suspendus mêlant fibres naturelles et synthétiques, à la frontière de l’art et de l’architecture. L’exposition circule aux États-Unis et au Canada : Anni est désormais une référence internationale.

En 1951, Florence Knoll l’invite à rejoindre le jeune département textile de Knoll. Commence une collaboration de trente ans. Son motif Éclat restera dans la collection : il est toujours édité aujourd’hui.

Écrire pour transmettre

Dans les années 1960, Anni explore la lithographie puis la sérigraphie. Elle y trouve une liberté nouvelle.

« Quand une œuvre est faite de fils, on la regarde comme de l’artisanat. Sur papier, on la regarde comme de l’art. »

Théoricienne autant que praticienne, Anni publie On Designing (1959) et On Weaving (1965). Deux livres-outils qui articulent technique, usage et forme.

Anni Albers s’éteint en 1994, après avoir connu ce que peu de femmes du Bauhaus ont atteint : la reconnaissance de leur vivant.

pour Lire les autres articles de la série

« les femmes du bauhaus,