Dans l’histoire du Bauhaus, on retient les grands noms : Walter Gropius, Kandinsky, Klee, Breuer…

Mais derrière eux, d’autres figures ont façonné la mémoire du mouvement. Parmi elles, Ise Gropius (1897-1983), surnommée « Madame Bauhaus ». Un titre flatteur, mais révélateur : elle a consacré sa vie à un mouvement… au prix de la sienne.

Née Ilse Frank à Wiesbaden dans une famille bourgeoise, elle est fiancée en 1923 lorsqu’elle assiste à une conférence de Walter Gropius. Quelques semaines plus tard, elle rompt ses fiançailles et épouse le directeur du Bauhaus, avec Kandinsky et Klee comme témoins. Un choix radical qui marque le début d’un engagement total.

Plus que Madame Gropius

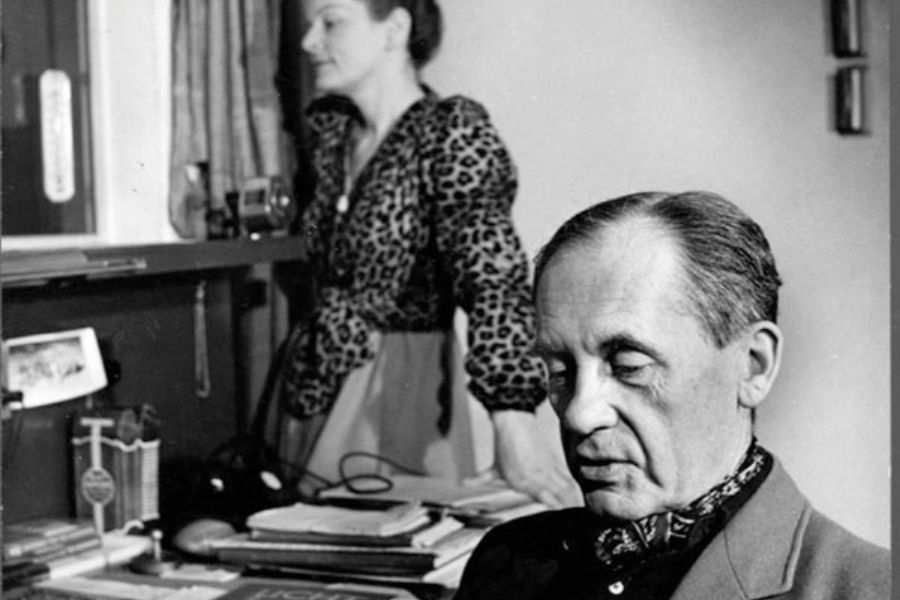

À partir de ce moment, Ise s’impose dans l’ombre. Elle devient la plume et l’éditrice de Walter, gère les relations publiques, édite ses textes, entretient le lien avec journalistes, mécènes et institutions.

« Le Bauhaus était devenu mon second moi. »

Son rôle ne se limite pas aux mots. Elle contribue à l’aménagement de la Maison des Maîtres à Dessau, notamment la cuisine et les espaces domestiques, pensés pour incarner l’esprit rationnel et moderne du Bauhaus.

Elle expérimente aussi la photographie, crée des bijoux à partir de matériaux industriels et stylise jusqu’à sa garde-robe selon l’esthétique du mouvement.

Aux États-Unis, Ise devient la voix du couple

En 1937, le couple s’exile aux États-Unis, Walter ayant obtenu un poste à Harvard. Tandis qu’il maîtrise mal l’anglais, Ise le parle couramment. Dans les conférences, les correspondances et les réceptions, c’est souvent elle qui prend la parole.

Leur maison de Lincoln, dans le Massachusetts, devient une vitrine en trois dimensions du Bauhaus : mobilier, garde-robe, œuvres offertes par leurs amis Klee ou les Albers. Tout y est pensé comme un manifeste.

Aux Etats-Unis, elle renonce à sa carrière

En Allemagne, Ise publiait régulièrement des articles sur le logement moderne, la mode et la vie quotidienne. Aux États-Unis, elle tente de poursuivre cette activité. Mais lorsqu’elle soumet au Atlantic Monthly un texte intitulé Grandma was a Career Girl, plaidoyer pour le travail des femmes, le magazine refuse de le publier, jugeant « horrible » l’idée que les femmes puissent travailler.

Cette humiliation met un terme à ses ambitions personnelles : Ise renonce à écrire pour elle-même et se consacre à l’édition des textes de Walter. La presse la désignera pour toujours comme « la veuve de Walter Gropius ».

Une vie intime en clair-obscur

L’image publique d’Ise ne dit pas tout. Dans les années 1930, elle vit une liaison passionnée avec Herbert Bayer, professeur au Bauhaus, tolérée par Walter. Cet épisode révèle une indépendance personnelle qui contraste avec son effacement officiel.

Sa trajectoire reste faite de paradoxes : libre dans ses choix intimes, moderne dans ses expérimentations esthétiques, mais contrainte par les structures de son temps. Elle choisit (ou dut choisir?) d’endosser le rôle de « Madame Bauhaus » au prix de sa propre carrière.

Gardienne de la mémoire du Bauhaus

Après la mort de Walter en 1969, Ise transforme leur maison en musée vivant et continue de faire rayonner l’héritage du Bauhaus. Dans les années 1970, elle organise même des « Grope-Fests », fêtes en hommage à son mari. Jusqu’à sa disparition en 1983, elle reste une ambassadrice infatigable du mouvement.

Ise Gropius fut à la fois gardienne passionnée et prisonnière volontaire du Bauhaus.

Collaboratrice créative, porte-parole internationale, styliste de sa propre vie… mais aussi femme effacée derrière le nom d’un homme.

pour Lire les autres articles de la série

« les femmes du bauhaus,